食品工場やクリーニング施設など、さまざまな現場で使われている「炉筒煙管(ろとうえんかん)ボイラ」

「名前は聞くけど、構造や仕組みがよくわからない…」という声にお答えします。

そこで今回は、図解付きで炉筒煙管ボイラの仕組みや特徴をわかりやすく解説

この記事を読めば、「炉筒」「煙管」「胴」などの言葉がスッと頭に入りますよ!

1. 炉筒煙管ボイラとは?

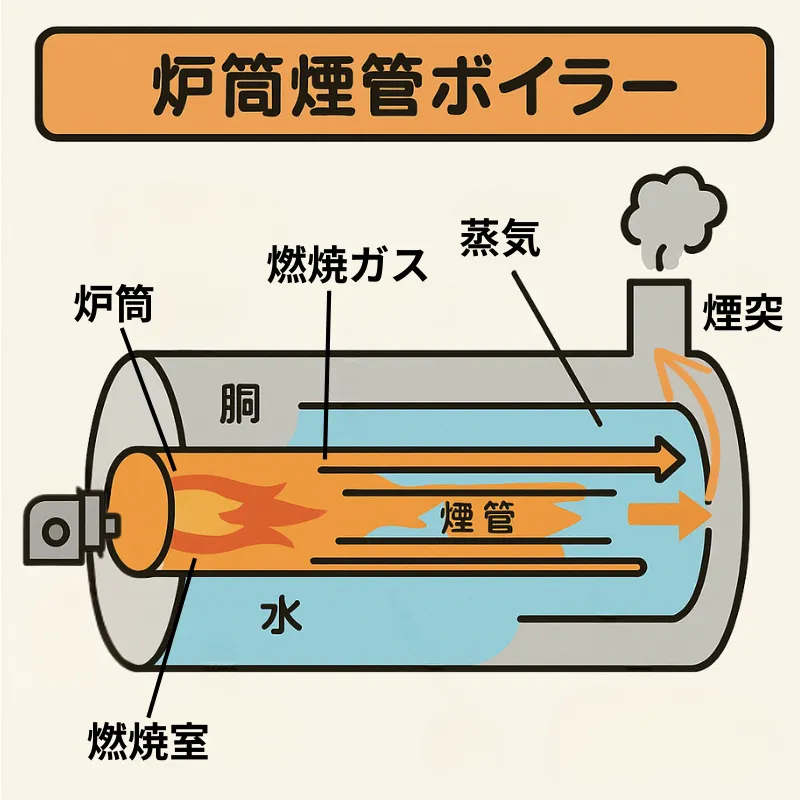

炉筒煙管ボイラは、水の入った大きな円筒の中を高温ガスが通る管(煙管)が走っているボイラです。

燃料を燃やした熱で水を温め蒸気をつくります。

イメージとしては「中に筒が入った巨大なやかん」です。

その筒の中を火と煙が通るため効率よく水を温められるのが特徴で、熱源としては重油やガスが一般的です。

2. 基本構造と部品の役割

図を見ながら、各部の役割を見ていきましょう。

- 胴(どう)→水と蒸気をためる大きな容器

- 炉筒(ろとう)→燃料を燃やすための大きな筒

- 煙管(えんかん)→炉筒で発生した高温ガスが通る細い管

- 燃焼室→燃料(油やガス)を燃やす場所

- 煙突→燃焼ガスを外に排出する出口

3. 仕組み

- 燃焼室で燃料を燃やす

- 発生した高温ガスが炉筒を通り、そのまま煙管へ流れる

- 煙管の周りの水が熱せられ蒸気になる

- 蒸気が配管を通って工場設備へ送られる

4. 炉筒煙管ボイラのメリット・デメリット

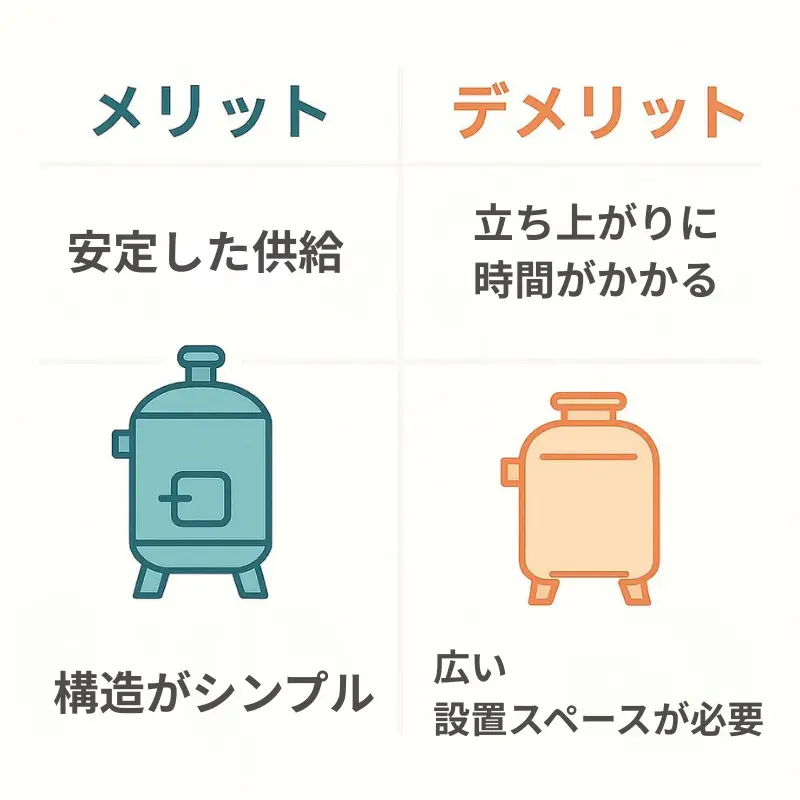

炉筒煙管ボイラのメリットとデメリットを理解すると、運用上の特徴が一目でわかります。

以下の図解で全体を把握し、その後に詳しい解説を確認していきましょう!

メリット

- 構造がシンプルでメンテナンスがしやすい

- 保水量が多いので蒸気が安定して供給できる

- 大量の蒸気需要に対応可能

- 蒸気の乾き度が高い

- 保有水量が多いので水質管理が容易

デメリット

- 大量の水を温めるため立ち上がりに時間がかかる

- 放熱が多い

- 広い設置スペースが必要

- 貫流ボイラに比べるとボイラ効率が悪い

(炉筒煙管ボイラーは85〜95%程度、小型貫流ボイラは96%程度) - ボイラ技士の免許が必要

5. よく使われる現場

- 食品工場

- クリーニング工場

- 製紙工場

- 病院

まとめ

炉筒煙管ボイラは大容量の蒸気を発生させることが前提なので、

長期運転が必要な工場などに納入されることが多いです。

構造はシンプルでも現場には欠かせない大切な機器で、大量の蒸気を安定して供給できる心強い存在です。

構造と熱の流れを理解すれば、その性能を最大限に引き出し安心・安全な運用が長く続けられます。

安定した蒸気供給と安全な運転は、適切なボイラ選びとメンテナンスから!!

当社は大阪を拠点に置き、関西一円を中心にボイラの導入や更新・点検に対応しています。

お客様のニーズに合わせた最適なご提案とお見積りをいたします。

関西エリア以外からのご相談にも柔軟に対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。